Articolo pubblicato dalla rivista Il Mulino (n. 3 del 2019).

Autonomia differenziata: un processo distruttivo

Il nostro è un Paese giovane, ma con un futuro denso di incertezze. Un Paese segnato sin dalla sua nascita da una significativa distanza non solo geografica ma anche culturale fra le sue regioni; e che nel suo processo di sviluppo ha visto consolidarsi forti disuguaglianze economiche territoriali. Un Paese con una significativa debolezza dei suoi apparati centrali di governo – nella loro efficienza, nella capacità di garantire ai cittadini servizi pubblici e diritti di cittadinanza comparabili –, dove c’è voluto un secolo per raggiungere nel Mezzogiorno livelli di istruzione elementare simili a quelli del resto d’Italia. Anche per tutto questo, un Paese con lunghe e alterne vicende di contrapposizioni di interessi territoriali.

Nel secondo dopoguerra l’Italia ha provato a unificarsi davvero. Ha puntato a rafforzare l’economia delle sue regioni più deboli, a vantaggio della crescita dell’intero Paese, e a garantire maggiore uniformità fra i suoi cittadini nella fruizione dei grandi servizi, a partire da istruzione e salute. È stato, pur con tutte le sue contraddizioni, il periodo migliore della nostra storia economica: la maggiore coesione sociale e territoriale è andata di pari passo con tassi di crescita mai raggiunti, e che non saranno mai più raggiunti. Certo, quella crescita è stata collegata a condizioni abilitanti storicamente determinate e irripetibili. Tuttavia, non si sfugge: quando l’Italia è divenuta sostanzialmente più unita, si è sviluppata maggiormente; il miglioramento di alcuni dei suoi territori ha favorito il miglioramento degli altri, in un processo a somma fortemente positiva. La stessa identica logica dell’integrazione europea.

Con gli anni Settanta, il «miracolo» è scomparso. E questo ha portato con sé il rinascere di conflitti distributivi: la spinta e i danari per lo sviluppo si sono spostati dall’industrializzazione del Sud alla riconversione del Nord; ma al Mezzogiorno sono stati garantiti trasferimenti compensativi: spesso distorsivi, in un intreccio sempre più negativo fra classi dirigenti politiche nazionali e locali. Con gli anni Novanta, la grande crisi fiscale e la stretta sulla tassazione hanno provocato per la prima volta la nascita di un movimento politico a esplicita base territoriale, fortemente antimeridionale. La Lega ha condizionato le scelte politiche a cavallo del secolo: la sua minaccia politica è stata ad esempio importante per spingere nel 2001 i governi di centrosinistra a una riforma del Titolo V della Costituzione certamente affrettata, e con diversi elementi problematici. E ha contribuito al diffondersi di un pericoloso veleno, una sottocultura in base alla quale l’impiego delle risorse pubbliche è sempre, per definizione, a somma zero: più a te significa sempre meno a me. In questo anche favorita dal progressivo venir meno dei partiti politici nazionali, sedi per propria natura deputate alla composizione di differenti interessi territoriali, e alla loro mediazione in scelte di interesse collettivo. Ancora fino alla fine del primo decennio di questo secolo gli effetti concreti di questo veleno sono stati parziali: certo, con l’esplodere della «questione settentrionale» lo sviluppo del Mezzogiorno è sparito dall’agenda politica. Ma le stesse richieste di «autonomia regionale differenziata» di Lombardia e Veneto sono state bellamente ignorate dai governi Berlusconi 2008-11. Ma con la grande crisi, la situazione è cambiata: le derive già presenti si sono accelerate. Sono mutati gli scenari europei. Si è affievolita la condivisione del grande progetto di integrazione. Si sono rafforzati sovranismi di varia natura e intensità: egoismi e isolazionismi nazionali, come quelli di alcune giovani e incomplete democrazie dell’Est; egoismi regionali, come quelli che hanno segnato lo scenario spagnolo degli ultimi anni. Il voto sulla Brexit sembra uno spartiacque: l’offerta politica di un presunto ritorno alla sovranità, della ricostruzione di confini e barriere, si è rivelata vincente.

Ed è profondamente mutato il quadro nazionale. La crisi è stata cattiva, profonda, persistente, assai più di quanto si riuscisse a vedere nel corso del suo dipanarsi; e ha prodotto un terremoto elettorale che è sotto gli occhi di tutti. Le scelte di politica economica, in parte necessarie per la pessima condizione dei conti pubblici, in parte obbligate in tempistica e dimensione da nuove regole europee assai discutibili, hanno compresso i redditi, ridotto il benessere, accresciuto la pressione fiscale e tagliato i servizi, ricentralizzando le grandi scelte di bilancio e spostando a livello regionale e locale molti sacrifici. L’Italia è entrata in un’era di aspettative fortemente decrescenti; ha visto aumentare disillusioni e timori, egoismi e rancori. La ricerca di capri espiatori, ovviamente diversi da sé. Fossero essi le regole e le istituzioni europee (pur non esenti da evidenti criticità), i flussi migratori (pur assai problematici nella loro dimensione e dinamica), le élite, la «casta» dei privilegiati (pur sovente sorde all’ascolto delle difficoltà diffuse). E, naturalmente, i meridionali; in realtà sempre più spesso i centro-meridionali, con uno spostamento d’ufficio di Roma («ladrona») nel Mezzogiorno. La parte parassita del Paese, che gode di elevati servizi e prestazioni senza meritarli grazie a lavoro, reddito e sforzo fiscale; che vive alle spalle dell’Italia che produce.

L’Italia di oggi sembra segnata da una crescente sfiducia nel futuro e dal conseguente prevalere, in molti cittadini, dell’interesse per le proprie sorti, individuali o di piccolo gruppo. E quindi da una scarsa attenzione per i grandi servizi collettivi: gli italiani sembrano assistere piuttosto passivamente alla progressiva privatizzazione del servizio sanitario nazionale, alla compressione selettiva e cumulativa dell’università, al declino della scuola. Infine, da una domanda di politiche di breve termine; non a caso la maggioranza dei cittadini pare approvare le scelte della coalizione di governo, orientate verso il soddisfacimento di interessi individuali o di piccoli gruppi. Molti italiani non hanno più fiducia nella capacità delle politiche pubbliche di cambiare in meglio il Paese, di migliorare il loro futuro.

Ad esito di tutto questo, l’Italia di oggi è teatro di una lotta sorda e sotterranea per spartirsi i residui delle risorse pubbliche. In questo pienamente leghistizzata. Convinta cioè che «più a te» significhi automaticamente «meno a me», senza fiducia nelle logiche dell’integrazione, nell’investimento nel futuro, negli effetti positivi del recupero di disuguaglianze e disparità.

È in questo clima che matura, a partire dal 2017, il progetto della «secessione dei ricchi». Non giunge inatteso. È preannunciato dalle vicende del federalismo comunale: nel 2009, con la legge 42, si è provato a modificare il finanziamento degli enti locali, ancorandolo a criteri oggettivi; ma poi in sede di attuazione, in presenza di risorse decrescenti, la loro definizione è diventata teatro della guerra, largamente vittoriosa, dei comuni più ricchi a quelli più poveri. Dalle vicende del finanziamento delle università, in cui una girandola di norme e di indicatori quasi sempre costruiti ad hoc ha ripartito risorse totali fortemente decrescenti in modo assai asimmetrico, a danno del sistema degli atenei del Centro Sud e del Nord periferico. Da modifiche dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, che stanno contribuendo ad accelerare – invece di contrastare – le migrazioni sanitarie di pazienti da una regione all’altra. Tutte vicende segnate dal ruolo cruciale ma nascosto di agenzie tecniche pseudo-neutrali, incaricate di produrre numeri tali da far sembrare precise scelte politiche nulla più che esiti di algoritmi; e, soprattutto, dalla totale mancanza di discussione pubblica e dal disinteresse del sistema dell’informazione. Dalla fuga della politica.

Ma che cosa è la secessione dei ricchi? Rimandando il lettore interessato a maggiori dettagli a un volumetto scaricabile gratuitamente dal sito dell’editore Laterza, si può ricordare sinteticamente che si tratta della richiesta di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ai sensi del III comma dell’articolo 116 della Costituzione (come riformata nel 2001), di ulteriori e particolari forme di autonomia. Alle tre regioni capofila poi sono pronte ad accodarsene altre. In questa richiesta vi sono almeno tre elementi di evidente criticità, tali da giustificare una definizione così forte.

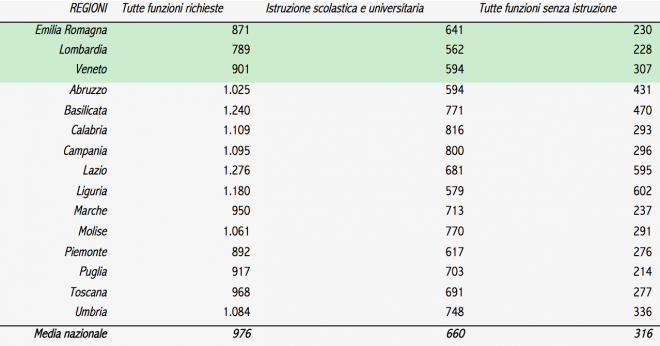

Innanzitutto, non si tratta di specifiche materie, collegate a specifiche condizioni della specifica regione, tali da rendere ragionevoli poteri e competenze non riconosciute alle altre, in un regionalismo «differenziato». Ma della richiesta politica di poter disporre praticamente di tutte le competenze che teoricamente possono essere trasferite in base alla lettera di quel comma. La Lombardia chiede ben 131 nuove funzioni legislative e amministrative. Nessuna evidenza è presentata sulla circostanza che in queste materie la gestione regionale sarebbe più efficace e/o più efficiente di quella nazionale: è un dogma che non occorre dimostrare. È in gioco così gran parte dell’intervento pubblico che si realizza in Italia: dalla regionalizzazione della scuola alla sostanziale cancellazione del Servizio sanitario nazionale, dai beni culturali all’assetto del territorio, dalle infrastrutture all’energia, dal lavoro alla previdenza complementare. Vi sono differenze fra Emilia-Romagna da un lato e Lombardia e Veneto dall’altro su alcuni aspetti cruciali, a partire dalle richieste delle ultime due di regionalizzare il personale della scuola e di acquisire al demanio regionale parti del patrimonio infrastrutturale esistente (dalle autostrade alle ferrovie agli aeroporti) per poterlo mettere a valore; incuranti del fatto che esso è stato realizzato con le risorse della collettività nazionale. Nell’ultimo anno il ministro incaricato del dossier (una leghista veneta) ha cercato di soddisfare in ogni modo queste richieste, ma quanto il governo Conte sia disposto alla fine a concedere è avvolto nelle nebbie: i testi delle parziali intese di merito già raggiunte sono, al maggio 2019, segreti.

In ogni caso, una radicale revisione di come funziona l’Italia. Per i promotori, si tratta di modifiche opportune, che possono migliorare le politiche pubbliche e avvicinarle ai cittadini. Ma, a parte gli evidenti dubbi che questo sia vero su una tale sterminata congerie ed estensione di materie, la questione centrale è che essi la chiedono solo per se stessi. Non propongono, cioè, una modifica dell’articolo 117 della Costituzione, volta a spostare dal livello nazionale a quello regionale più poteri in tutto il Paese; propongono l’attuazione del 116: cioè un trasferimento solo per se stessi.

Che gli altri si arrangino, in una situazione in cui l’Italia diventerebbe un paese arlecchinesco; un vero e proprio unicum al mondo: con 4 regioni a statuto speciale, due provincie autonome, un certo numero di regioni ad autonomia potenziata (ognuna con ambiti un po’ diversi) e poteri centrali con la responsabilità delle politiche e dei servizi nei ritagli di Paese residui.

In secondo luogo, questa richiesta sterminata fa il paio con la volontà di poter acquisire risorse finanziarie assai più ampie di quelle oggi erogate dallo Stato centrale in quei territori per quelle funzioni. Più ampie le competenze, più ampia la differenza nelle disponibilità economiche. Date le condizioni della finanza pubblica, questo non può che avvenire senza incrementare la spesa complessiva: e quindi utilizzando risorse oggi spese in altre regioni. Questo è da sempre stato esplicito nelle richieste venete; il grande obiettivo sbandierato ai cittadini di riprendersi i «propri soldi» (in realtà, della collettività nazionale). Chiaro, anche se pudicamente meno reiterato, in quelle lombarde. Escluso invece in quelle emiliane, anche se senza alcuna obiezione alle posizioni delle prime due.

Richieste santificate dalla pre-intesa raggiunta con le regioni il 28 febbraio 2018 (quattro giorni prima delle elezioni) dal sottosegretario Gian Claudio Bressa a nome del governo Gentiloni: uno dei suoi articoli stabiliva, in palese spregio della prima parte della Costituzione, che la spesa per i servizi in ciascuna regione dovesse essere parametrata anche sul gettito fiscale; cioè sul suo reddito. Chi è ricco merita di più e avrà di più. Di fronte all’enormità di questo patto, persino l’attuale governo sembra pensare ad altre disposizioni finanziarie. Ma nelle ipotesi di intesa (sulla sola parte finanziaria) disponibili sul sito del Dipartimento degli Affari regionali si prova comunque a far rientrare dalla finestra ciò che non entra più dalla porta: si stabiliscono criteri per cui – specie nella scuola – le regioni potrebbero disporre di risorse ben maggiori, sottraendole alle altre; così come un canale privilegiato per la spesa per investimenti pubblici.

Infine, l’idea delle tre regioni è sempre stata ed è quella di concludere l’intesa con il governo (ci si è arrivati ad un passo il 15 febbraio 2019) e di puntare poi ad un rapido ed indolore passaggio parlamentare di mera ratifica. A quel punto il gioco sarebbe fatto. Ciascuna intesa potrebbe essere modificata solo con l’assenso della regione interessata, e non potrebbe essere sottoposta a referendum abrogativo. L’enorme potere attuativo e di definizione di tutti gli aspetti di dettaglio, normativi e finanziari, passerebbe nelle mani di Commissioni paritetiche Stato-Regione, sottratte al controllo parlamentare e – se il colpo riuscisse perfettamente – anche a quello della Corte Costituzionale. Il percorso non è ancora definito. L’idea che il Parlamento non debba discutere e poter emendare nulla pare davvero estrema. Ma in queste vicende le ipotesi estreme, neanche immaginabili nell’Italia di qualche anno fa, sono molte.

Una parte delle classi dirigenti di Lombardia, Veneto ed Emilia sta dunque provando a ristrutturare profondamente l’Italia. A farsi quasi Stato nello Stato. La prospettiva dell’indipendentismo veneto (arrivata fino all’indizione di un referendum nel 2014 su «volete voi il Veneto indipendente», poi vietato dalla Corte costituzionale) è al momento abbandonata. Molto più comodamente, si resta parte di un Paese membro dell’Unione europea: con tutti i vantaggi in termini di libera circolazione di capitali, merci, servizi e persone che ne derivano; con sicurezza, difesa, politica estera comune; con l’enorme debito pubblico che rimane nella responsabilità solidale di tutti gli italiani. Ma con poteri legislativi e amministrativi straordinariamente vasti; e con le relative risorse che «rimangono» nella regione senza essere trasferite alla fiscalità generale, poste così al di fuori da manovre nazionali di austerità o di revisione della spesa in quegli ambiti.

Ci si mette il più possibile al riparo da eventuali crisi di sistema del Paese, purtroppo non impossibili. Lasciando il governo dei conti pubblici a un Tesoro con lo stesso debito ma con un minor gettito fiscale disponibile (una volta detratte le risorse che rimangono nelle regioni) per farvi fronte. Si pongono le basi per una diversa organizzazione della sanità o della scuola; con il potere di operare scelte politiche anche profonde: di rompere i principi di universalismo della sanità pubblica, o di riconoscere e finanziare a piacere le istituzioni private nell’istruzione, di organizzare una previdenza complementare solo per i propri cittadini. Si accrescono enormemente i poteri di gestione e di intermediazione di risorse pubbliche delle classi dirigenti regionali.

Il processo nasce e trova alimento dalla pluridecennale predicazione leghista. Ma il favore intorno ad esso è ben più esteso, profondo. Con interessanti differenze fra le regioni. In Veneto il consenso per «l’autonomia» è assai vasto (testimoniato anche dalla sensibile partecipazione al referendum consultivo del novembre 2017): coinvolge gran parte delle forze economico-sociali e quasi tutte le rappresentanze politiche. Certo, il consenso è, genericamente, «per l’autonomia»: non è chiaro quanto vi sia conoscenza del fatto che i dirigenti e i programmi scolastici verrebbero a dipendere dalla politica regionale, o che quelle della Laguna non sarebbero più acque territoriali italiane. Il Veneto soffre molto della vicinanza alle privilegiate aree a statuto speciale di Friuli-Venezia Giulia e, soprattutto, Trento e Bolzano: si pensi che per ogni studente trentino si spende il 70% in più che per gli altri studenti italiani. Ma invece di intestarsi una proposta volta a ridare razionalità ed equità al sistema delle autonomie, mira esso stesso a divenire «speciale»: e che gli altri, in particolare i meridionali spreconi, si arrangino. Più articolata pare la situazione lombarda: regione assai più legata da interessi e consuetudini alla comunità nazionale; con una Milano freddissima su questo tema, così come evidente dalla assai scarsa partecipazione elettorale al referendum del 2017. La grande sorpresa è però l’Emilia guidata dal Partito democratico. Che chiede poteri estesissimi quasi quanto le altre: per sé, e non per tutti. Con il 116 e non con il 117: rinunciando quindi a porsi alla testa di qualsiasi progetto di riforma nazionale. Che rivendica i principi dell’unità del Paese e si fa vanto di non richiedere risorse aggiuntive: ma che si allinea in toto alle altre due nel percorso e nella pressione politica; e che sottoscrive senza problemi testi che le darebbero non pochi vantaggi economici. Il tutto nell’assordante silenzio delle comunità culturali e politiche di Lombardia ed Emilia, che non trovano evidentemente necessario o elegante discutere del futuro proprio e degli altri italiani; derubricando forse questa grande prospettiva a questione amministrativa. Silenzio pur rotto dalle forti prese di posizioni contrarie dei due sindaci di Bologna e Milano, dell’ex presidente della Regione Emilia-Romagna, di alcuni intellettuali: ma senza che ne sia scaturita discussione diffusa.

Balbettano, su questo come su altri temi, le altre regioni; con le principali del Sud a zig-zag fra il desiderio di acquisire maggiori poteri di gestione e intermediazione per sé e le preoccupazioni per l’essere i loro cittadini le principali potenziali vittime. Protesta la Toscana, in difesa di una ben diversa concezione di autonomia, ma con un filo di voce. Si accoda nelle richieste la Liguria, che punta, come prospettiva strategica, alla gestione del sistema autostradale e ferroviario e del demanio portuale e aeroportuale e ai relativi incassi da concessioni e traffico; un luminoso futuro, sia detto con un filo di ironia ma anche con preoccupazione, da esattore di transito.

Nella politica nazionale c’è solo la Lega: vociante al Nord, silenziosa e reticente nel resto del Paese dove cerca consenso; ma pronta in qualsiasi momento all’offensiva finale per i propri «veri» territori ed elettori. I 5 Stelle paiono aver preso coscienza solo negli ultimi tempi di quel che essi stessi hanno convenuto nel contratto di governo, e frenano. Silenti gli altri, tranne l’estrema sinistra, contraria. Silenti, nonostante il nome, i fratelli d’Italia e i forza-italiani. Silente il Partito democratico, spaccato fra alcuni dei suoi esponenti che avanzano perplessità e le componenti lombardo-venete, e soprattutto quella – assai più potente – emiliana, che chiedono condivisione e assoluto silenzio in pubblico. Anche perché ci sono le elezioni regionali alle porte, e si prova a non perderle inseguendo anche un po’ la Lega. Partiti incapaci di una discussione aperta e basata sui fatti e di una mediazione politica fra le diverse posizioni; di formulare proposte basate sui propri valori di riferimento e sul complessivo interesse nazionale.

Al momento in cui scrivo, non è affatto chiaro come terminerà questa vicenda. Ma le convinzioni e gli interessi politico-economici da cui nasce e le questioni che essa solleva sono destinati a restare, a incidere ancora a lungo, nell’Italia di oggi e di domani. Forse aggravate da contrapposizioni sempre più sorde fra i cittadini di diverse regioni, di cui purtroppo si vedono le avvisaglie. Con esse, e con il permanere di una politica incapace di proporre e progettare una profezia positiva di un futuro condiviso, il rischio che il nostro giovane Paese progressivamente, passo dopo passo, di fatto si dissolva.