Articolo di Francesco Margiocco pubblicato martedì 4 giugno 2019 da Il Secolo XIX.

Università, le regole del gioco che drogano la ricerca scientifica

Dal 2010 i nuovi criteri che misurano la produttività scientifica degli atenei italiani hanno provocato un aumento della quantità della ricerca. Ma non della sua qualità. E ora il governo annuncia cambiamenti

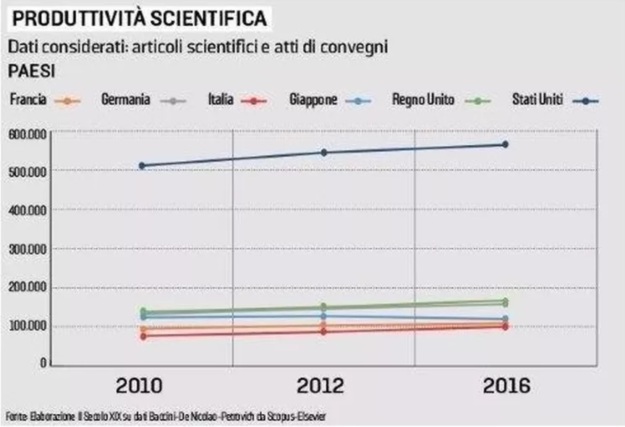

I numeri e i grafici che troverete in questa pagina indicano la produttività scientifica delle università italiane. Misurano gli articoli pubblicati sulle riviste scientifiche e le relazioni presentate ai convegni e sono cresciuti molto in pochi anni. Chi conosce l’argomento si chiederà come abbiano potuto, in un Paese che investe in ricerca l’1,33% del suo Pil, quando la media europea è del 2% e la Germania, con ben altro Pil, sfiora il 3%.

Il gioco delle citazioni

Una risposta plausibile è in un saggio di 15 pagine, consultabile nell’archivio internet Arxiv, scritto da un terzetto di studiosi: Giuseppe De Nicolao, ordinario di analisi dei dati all’Università di Pavia, Alberto Baccini, ordinario di economia all’Università di Siena, ed Eugenio Petrovich, ricercatore, anche lui a Siena. La loro conclusione è che quantità non sempre fa rima con qualità. In questo caso fa rima con Anvur, l’agenzia nazionale nata nel 2010 per controllare e valutare il sistema della ricerca italiano. L’Anvur usa criteri bibliometrici, ossia matematico-statistici. Uno dei suoi metodi è vedere quante volte un articolo scientifico è stato citato da altri.

I tre studiosi dimostrano che esiste un «uso opportunistico delle citazioni», un gioco dove tanti «club delle citazioni … si scambiano le citazioni per promuovere i rispettivi indici “citazionali”» e fare carriera. La prima vittima di questo gioco è la qualità.

Nel 2010 la ricerca italiana aveva dato alla luce 76.993 articoli scientifici, passati a 86.828 nel 2012 e a 100.399 nel 2016. Una crescita in sei anni del 30,4%, ben oltre il 14% francese, il 19% tedesco, il 21% britannico o il 10,3% statunitense.

A leggere il lavoro dei tre studiosi sul “Gioco delle citazioni”, viene da dubitare che sia tutta produzione di alta qualità. «In un sistema che premia la produttività, il numero di pubblicazioni diventa l’obiettivo da raggiungere non solo con comportamenti virtuosi (fare più ricerca) ma anche con strategie opportunistiche (dividere uno stesso lavoro scientifico in più pubblicazioni). E quando l’obiettivo da raggiungere è un alto numero di citazioni, comincia il gioco».

L’esplosione dal 2010

Per smascherare il gioco delle citazioni, i tre studiosi hanno costruito un indice, che chiamano indice di autoreferenzialità: è il rapporto tra le citazioni nazionali, gli articoli scientifici di un dato Paese che citano altri articoli dello stesso Paese, e le citazioni, articoli di tutto il mondo che citano articoli di quel Paese.

Dal 2000 al 2016 le prime sono aumentate, le secondo diminuite e l’indice di autoreferenzialità è cresciuto di oltre 10 punti in Italia, di gran lunga la crescita maggiore nel G10: 3 punti negli Stati Uniti, 3,8 in Giappone, 4,2 in Francia, 5,2 la media. «Fino al 2009 l’autoreferenzialità italiana cresce in linea con quella di Paesi paragonabili, come Regno Unito, Germania e Francia. Nel 2010 abbiamo un’accelerazione», scrivono i tre studiosi.

La bibliometria, che l’Anvur usa per misurare la produzione scientifica, poggia su tre cardini. Nelle scienze esatte, sono il numero di articoli scientifici pubblicati cioè la quantità, il numero di citazioni cioè la presunta qualità e l’indice H, che incrocia quantità e qualità. Nelle scienze sociali e umanistiche, sono il numero di risultati della ricerca, il numero di monografie e il numero di articoli pubblicati sulle riviste che l’Anvur, in base ad una sua classificazione, considera di classe A.

Il governo: «Cambiare le regole»

Giuseppe Valditara, direttore dell’Alta formazione del ministero dell’Istruzione, vuole cambiare le regole: «Dobbiamo abolire la distinzione tra riviste di classe A e non. Una rivista è tale se è internazionalmente accreditata, cioè se è inserita in un database internazionale. Punto. Esiste già una classificazione, fatta dalle banche dati internazionali, e non c’è motivo di creare un percorso parallelo con la classificazione dell’Anvur».

L’Università di Genova ha un brutto rapporto con gli indicatori bibliometrici. L’anno scorso ha dovuto rinunciare al ruolo di coordinatrice del nuovo centro di ricerca pubblico-privato ligure, il “competence center” sulla cyber-sicurezza, perché secondo i parametri dell’Anvur aveva un punteggio troppo basso. Nel 2016, durante un convegno, il rettore Paolo Comanducci, riecheggiando la battuta di Fantozzi sulla Corazzata Potemkin, aveva definito i parametri bibliometrici dell’Anvur «una schifezza».

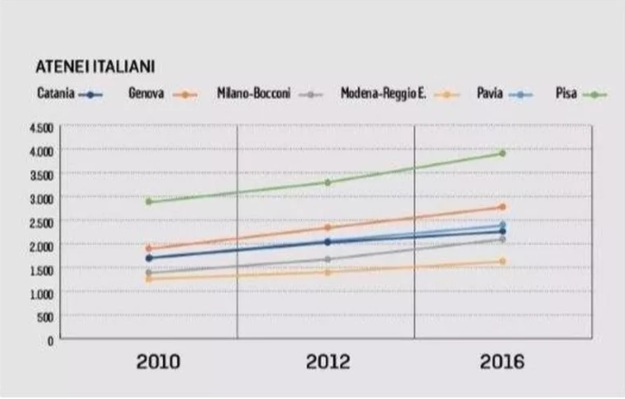

«Sono migliorabili», dice oggi con più calma il pro-rettore alla ricerca Marco Invernizzi. «La bibliometria è nata nelle scienze di base, poi è stata adattata alle discipline tecniche e oggi pretendono di usarla anche per le materie umanistiche, con cattivi risultati». Dal 2010 gli articoli scientifici pubblicati dall’Università di Genova sono aumentati del 47%, più di quanto non siano aumenti nell’Università di Pavia, 40%, o di Pisa, 36%. Ma per Invernizzi non è tutto oro.

«Ci sono picchi di qualità eccelsa, e sacche di inattività. Nella media la qualità è ancora troppo bassa. Dobbiamo alzarla. L’ateneo ci sta provando in diversi modi: promuove i soggiorni all’estero dei suoi docenti, finanzia gli ammodernamenti dei laboratori, organizza convegni internazionali, premia, con un concorso interno, le idee di ricerca più innovative. E poi si è svecchiato, ha assunto molti giovani. Tutto questo dovrebbe servire».

Costi fuori controllo

L’Anvur e le sue valutazioni bibliometriche hanno prodotto tanta ricerca, tanti articoli, tanta carta. L’indice di autoreferenzialità è aumentato, le citazioni no: «La percentuale di articoli italiani citati da articoli non italiani crolla dopo il 2010», scrivono gli autori dello studio; e nel 2016 l’Italia è anche il Paese europeo con il più basso livello di collaborazioni internazionali, cioè di ricerche che coinvolgano almeno un altro Paese.

La sovrapproduzione crea dei sovraccosti. Pubblicare non è un’attività gratis: è un grande business gestito da un oligopolio di editori – Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley, American Chemical Society – che sulle proprie pagine ospitano i risultati di ricerche finanziate in genere con denaro pubblico per poi rivendere questa “loro” merce alle biblioteche degli enti di ricerca e delle università, ad un caro prezzo. L’ultimo rapporto della European University Association, di inizio maggio, calcola che per abbonarsi ai giornali scientifici di questi cinque giganti dell’editoria, le università europee spendano nell’insieme mezzo miliardo di euro l’anno e che i costi siano in aumento del 3,6% l’anno cosa che fa salire l’esborso per il prossimo triennio a quasi un miliardo e mezzo di euro.

Nell’era di internet, la cultura dovrebbe essere più accessibile. La Commissione europea sostiene un piano per far sì che dal 2020 i risultati della ricerca siano in massima parte consultabili a costo zero: nell’aprile 2016 ha lanciato un’iniziativa per la scienza aperta, una piattaforma dove archiviare, gestire, analizzare e riutilizzare i dati della ricerca, e l’ha chiamata European Science Cloud, la nuvola della scienza europea. L’arrivo della nuvola è atteso a inizio 2020. «Per il nostro Paese – dice Valditara – è un progetto strategico».

La conseguenza forse più grave del “gioco delle citazioni” riguarda il nostro futuro. In un sistema che premia le citazioni, i ricercatori eviteranno la ricerca di base altamente innovativa, che rompe con la tradizione e apre nuove frontiere, perché la capirebbero, e la citerebbero, in pochi. Ma senza ricerca di base e innovativa lo sviluppo industriale finisce nella stagnazione.