Articolo pubblicato martedì 17 ottobre 2017 sul sito di Huffington Post.

Il Sud e il Paese ripartano da istruzione e ricerca

Scriveva Antonio Ruberti nell’introduzione al Rapporto finale della Commissione nazionale per il Mezzogiorno nel 1989:

La questione del capitale immateriale, delle competenze e delle conoscenze, è centrale rispetto ai processi di sviluppo, in ogni paese e, dunque nel nostro. Centrale, pure, ed ancora rispetto ai processi di sviluppo, la questione del Mezzogiorno e dei mezzogiorni d’Europa e del mondo. Il tema di questo rapporto è perciò all’incrocio di due grandi questioni: quella della crescita del sistema dell’alta formazione e della ricerca e quella del superamento del divario che separa il Sud dal Nord del paese.

Ritengo quelle parole di straordinaria attualità. Dopo i lunghi anni della crisi e dentro la stagione ultradecennale di declino del nostro sistema economico e produttivo l’intreccio tra istruzione, ricerca, Mezzogiorno è ancora più centrale.

Mentre infervora il dibattito sul nuovo salto di paradigma che sarebbe rappresentato dall’avvento di “Industria 4.0“, esemplificazione semantica, come fu il postfordismo negli anni ’90, capace di rappresentare al suo interno tante cose diverse, è indispensabile avere ben chiare alcune priorità del nostro Paese.

La prima è la necessità di riprendere una seria riflessione sul Mezzogiorno e sulla inscindibilità tra il suo sviluppo e quello dell’intero sistema Italia. Serve farlo anche in vista dei prossimi referendum di Lombardia e Veneto su cui rinvio alla chiarissima posizione della Cgil perché la rivendicazione di maggiore autonomia giocata in chiave squisitamente elettorale è antitetica agli interessi complessivi del Paese.

Non da oggi istruzione e ricerca sono state considerate chiavi fondamentali per il rilancio del Mezzogiorno e dei “mezzogiorni” ma il contesto in cui ci troviamo rende necessaria una nuova consapevolezza e scelte politiche conseguenti. La forbice delle diseguaglianze tra Nord e Sud ma anche tra aree diverse (seppur in misura minore) nel Nord e nel Centro-Italia è aumentata in questi anni in modo vertiginoso, anche perché si è deciso di disinvestire nell’istruzione e nella ricerca. Facendo l’opposto quindi di ciò che sarebbe stato necessario fare. Si osserva facilmente il peggioramento complessivo della situazione del Mezzogiorno a partire da tutti gli indicatori fondamentali: investimenti pubblici e privati, tasso di occupazione, produzione industriale.

Ma soprattutto un indicatore oggi è esemplificativo del rischio di aver intrapreso orma una strada senza ritorno: l’andamento demografico.“Il Sud non è già più un’area giovane né tanto meno il serbatoio di nascite del resto del Paese, e va assumendo tutte le caratteristiche demografiche negative di un’area sviluppata e opulenta, senza peraltro esserlo mai stata“, scrive lo Svimez.

La tendenza è confermata dagli ultimi dati ufficiali resi noti dal Miur per l’inizio dell’anno scolastico: mentre al Centro-Nord si assiste a un sia pure lieve incremento delle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado, nel Mezzogiorno la riduzione complessiva è di 45mila unità, con punte più elevate in Calabria e Campania.

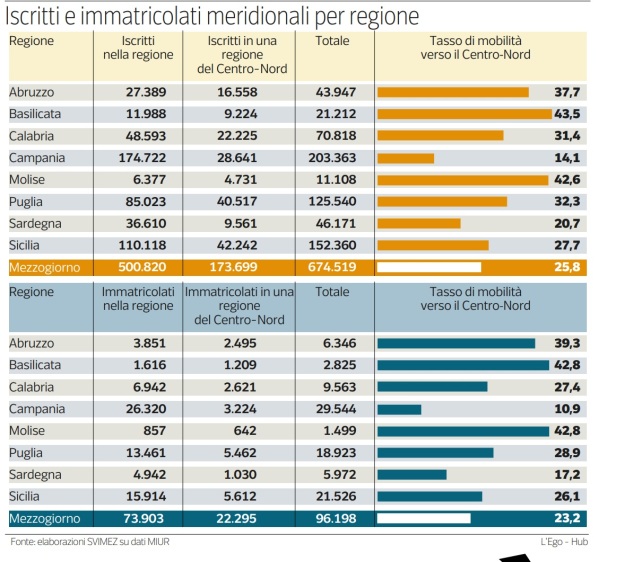

La scomparsa di 45mila studenti nelle scuole del nostro Mezzogiorno dovrebbe essere un tarlo continuo che non fa dormire i ministri, né di notte e neppure di giorno. A ciò si aggiungano gli ormai 30mila studenti maturati nel 2017 che hanno scelto di immatricolarsi nelle università del centro-nord. E nella contrazione dei passaggi dalla scuola all’università che riguarda precise coorti di studenti del mezzogiorno, è in atto una selezione di classe sempre più spietata. Pesa in questa transizione come in tutte le transizioni, la famiglia di origine. Pesa quanti libri hai a casa e il titolo di studio dei tuoi genitori quanto e più del reddito, come già abbiamo avuto modo di scrivere ragionando dei cicli scolastici.

Come rappresentano un indicatore drammatico i dati sulla dispersione e gli abbandoni di gran lunga più elevati nelle regioni del sud. E le migliaia di docenti costretti dalla legge 107 ad abbandonare le scuole del Sud per un posto stabile al Nord sulla base di un piano di reclutamento che essendo completamente sganciato dalle necessità delle scuole non ha comunque raggiunto lo sbandierato obiettivo di superare la necessità di ricorrere ai supplenti in moltissime materie.

L’impoverimento generale, economico e sociale, delle condizioni del Mezzogiorno si accompagna a un pericoloso impoverimento di natura culturale, che ha conseguenze, immediate e di lungo periodo, nel macro-sistema delle regioni del Sud, e in generale nel Paese. Non si tratta di un accidente del destino ma del risultato di un processo lungo che ha avuto però negli ultimi anni una accelerazione.

Pensiamo a ciò che è accaduto nell’università come nella scuola, trasformatesi da fattori di mobilità sociale ad amplificatori delle disuguaglianze e dei divari. Il taglio di un miliardo del fondo ordinario è stato redistribuito in parti diseguali tra gli atenei, penalizzando quelli del Mezzogiorno al netto di piccoli correttivi nella ripartizione introdotti quest’anno per temperare una situazione ormai insostenibile.

Ciò è avvenuto per una scelta politica precisa: quella di sostenere le presunte eccellenze collocate in una ristretta area geografica. Sono stati costruiti indicatori per distribuzione delle risorse niente affatto neutri che servivano e servono a questo scopo.

Un sistema di valutazione con una precisa connotazione valoriale ha reso possibile questi chiari obiettivi di policy. La riduzione delle risorse si è accompagnata a un sistema di assegnazione delle opportunità di reclutamento che ha assegnato prevalentemente a nord il turn over del Mezzogiorno appunto sulla base di criteri di solidità finanziaria. Se sei un giovane scienziato che ha studiato al Sud non potrai avere un posto negli atenei meridionali e non per favorire la naturale mobilità degli scienziati, perché l’inverso non può accadere.

L’assunto da cui partono i difensori di queste politiche è noto: bisogna sostenere le eccellenze. Un approccio primitivo ai problemi del nostro sistema di istruzione e ricerca, che nasconde la copertura di precisi interessi concentrati in alcune aree geografiche ben localizzate. Soprattutto, un approccio mistificante perché l’assegnazione dei punti organico cioè delle opportunità di assumere prescinde ampiamente da qualunque valutazione sulla qualità della ricerca o della didattica ma si basa su parametri di carattere esclusivamente patrimoniale e finanziario peraltro premiando chi aumenta le tasse agli studenti e sforando il tetto massimo previsto dalla legge. Gli effetti di queste politiche sono devastanti.

La penalizzazione degli atenei del Sud, e non solo, si intreccia, infatti anche con il progressivo indebolimento di molte discipline che in quelle università vantano scuole importanti. Colpisce coloro che lavorano e colpisce soprattutto gli studenti. Sacrificare, come sta già avvenendo, un sistema universitario diffuso con una qualità media elevata significa rinunciare a una rete universitaria che rappresenta una fondamentale infrastruttura a vantaggio di una idea astratta di eccellenza completamente scollegata dai bisogni reali delle persone e del Paese.

Le ideologie che sostengono il verbo dell’eccellenza cercano di celare il carattere essenzialmente classista di ogni policy suggerita e poi applicata negli ultimi anni al sistema. Se infatti fa premio la stabilità finanziaria, è evidente che verranno agevolati quegli atenei collocati in contesti dove l’aumento delle tasse non ha effetti deprimenti sulle immatricolazioni, perché relativamente ricchi, e dove la capacità di finanziarsi dall’esterno attraverso commesse, il cosiddetto conto terzi, contribuisce non poco alla floridità delle casse.

E la stessa attribuzione delle quote premiali come le risorse per i dipartimenti di eccellenza serve a finanziare quelle stesse zone. Non è semplicemente il Nord, perché i divari sono anche a nord. Pensiamo alla crisi degli atenei marchigiani, al Friuli, a Genova. Dal nostro punto di vista la ricetta è esattamente opposta: servono più ricercatori, più offerta universitaria e rifiuto delle categorie suicide di adeguamento alla domanda del mercato e di eccellenza.

Serve costruire un sistema universitario nazionale non competitivo ma cooperativo, partendo dalle aree territoriali dove maggiore è il ritardo nello sviluppo attraverso la creazione di reti reali tra gli atenei per realizzare una offerta didattica integrata. A ciò si deve accompagnare una progettazione infrastrutturale conseguente, tenendo a mente il ruolo strategico che hanno sempre avuto le università nello sviluppo dei sistemi locali. L’idea è stata infatti a più riprese esplicitata, chiudere gran parte degli atenei del Sud.

Sulla scuola il piano di reclutamento di Renzi, che non ha risolto in alcun modo il problema della continuità didattica, come dimostra l’avvio dell’anno scolastico con migliaia di cattedre vuote, ha costretto a spostarsi a nord migliaia di docenti, molti con figli piccoli e piccolissimi, dei quali abbiamo cercato di favorire la mobilità verso la loro terra di origine con un buon accordo siglato all’inizio dell’anno.

Di fronte al calo demografico l’approccio agli organici dovrebbe essere l’opposto di quello attuale. Lo dicemmo chiaramente all’epoca del piano di reclutamento targato buona scuola. Per assolvere alla sua missione costituzionale, per far sì che nessuno resti indietro bisogna costruire le condizioni anche al Sud affinché classi a tempo pieno e prolungato siano distribuite in modo uniforme.